正在騰自己田野筆記的錄音檔,今天的筆記內容聽起來很令人痛苦,令人難受。甚至一度打著打著流下眼淚來,雖然這已經是前幾個月錄下的田野筆記,但是情緒依然強烈。

筆記告訴你的事情:田野現場與記憶的相互輝映

當你看到動物,突然死掉或面臨臨終時,你會覺得他就是這樣的善良無心機,他為什麼要這樣痛苦一直到呼吸停止?有些動物甚至不知道自己是怎麼一回事,自己即將要死亡這件事情,當你去(醫院)看他的時候,他看見你來,會一直費盡力氣對你撒嬌。當下,你的心情就會非常難過。你心裡會不禁吶喊,你就快死了你知道嗎,你怎還這樣撒嬌?」

從錄音中自己有點點點點哽咽的聲音以及大口呼吸的停頓,我可以想見當時結束現地必須暫時保持理性,盡可能地描述對話以及觀察的現象,但是明明描述的對話是如此的令人難受,這種情感與理智,伴侶動物飼主與研究者雙重身分的衝突的現場,在錄音檔中不停呈現。並且令我不停回想到去年七月華生因為不新鮮的食物去醫院住院,去醫院看她當時的情境。看著華生籠子上被標籤著「兇」的貓,看到我卻不停翻肚子撒嬌要我摸,表達想回家。空蕩蕩的籠子只有很沒誠意的一盆水跟飼料,醫生只會跟我說你家貓不上廁所,直到我拜託醫生給華生一盆貓砂,他才在不太大的籠子裡邊抱怨邊放了盆貓砂,才解決貓不上廁所的問題 (馬的,要不是你有夜間急診我才不會去你那邊好嗎?)。那是一種「創傷」,在某些特定的時空下不停在你眼睛閃過的情境的傷痛。

事隔數月,無論是這個田野筆記或是華生看醫生的事情,但是當看/聽到這段筆記,事件本身與情緒蜂擁而至。久久不能釋懷。這是錄音式田野筆記的好處,但是也是壞處。聲音裡的情緒,一字不漏地被記錄下來,一點都不能裝飾、掩蓋與作假。

田野筆記很簡單:口述錄音

其實寫這個我只是想要告訴大家怎麼做田野筆記。

我盡可能地要求指導學生做田野筆記,也儘量要求我自己在進入田野以後記得要做錄音式的田野經驗。這是我從博士班開始的習慣,工作的情緒有時候很難跟著時鐘運作,當你要回家時,你工作的情緒可能繼續存在。我常在通勤在系館與山上家的路間,進行各種的自我對話,並且用錄音筆錄下,希望以後可以有機會聽一聽,獲得一些靈感。雖然後來這些筆記多半沒有用處,因為沒時間再重複聽誦,但也養成我一有想法便口述錄音的習慣。

因此,被我指導過的學生,應該都常聽到我耳提面命地告訴你,善用手機的錄音功能,做錄音式的田野筆記。跟利害相關人討論完以後,要做田野筆記;從現地回來以後,要做田野筆記;甚至在路上有時候回想到任何蛛絲馬跡,也要做田野筆記。但同時,我也知道要你安靜地坐下來回想現場發生了什麼事情也有點難,錄音式田野筆記的優勢便出現了。從現場退下後1小時之內找個安靜的角落、甚至在離開現場的路上就可以邊走邊回想剛才發生的事情與對話,錄音下來。事實上,許多記者常做這件事情,採訪過程之前或之後,會先錄音錄下「時間、地點、訪問對象」,接下來用自己的口述描述看到的現場、聽到的話、觀察到的現場互動等議題。

我個人在做這類型的田野筆記時,每個錄音檔短則3分鐘左右,最長不會超過10分鐘 (目前我多數的田野筆記在7-8分鐘之間),因此騰起逐字稿時成就感比較大,因為很快就做完了。並且,我會建議錄音愈快做愈好,記憶的事情會愈多,我剛剛在聽前幾個月的田野筆記時,頓時感到還好我有錄音,好多事情、當時的想法與情緒,已經在這幾個月間忘得一乾二淨了。

以錄音來進行田野筆記有許多優點:立即性高、口說遠比書寫來得速度更快、記錄資料的量可能更高,而且有些相關人不願意接受錄音訪談但是願意跟你談談,這時候錄音式田野筆記非常的好用。其次,由於剛脫離現場,口述過程中多少還帶點現場的情緒,這是文字型田野筆記無法再現的資訊:研究者的情緒。當人文與社會科學研究愈來愈重視田野調查中,被研究者的位置影響研究成果時,同時我們也承認研究者本身也是具備位置性 (positionality) 的,不同的研究者的社會與文化背景會影響他如何詮釋與書寫研究成果;但是,現在應該要更進一步,不只是社會與文化背景,研究者本身的情緒也是重要的,尤其在部分的研究議題中,研究者與被研究者間因為共同的經驗與情緒所引發的共鳴 (例如憤慨),情緒的渲染與影響,會大大左右研究過程中獲得資料的深度與厚度,以及研究者對於特定議題的詮釋觀點的差別。

中立的研究真的很難,但是說實在,在人文與社會學科裡面,也不需要拒絕這件事情。

田野筆記很簡單:畫圖

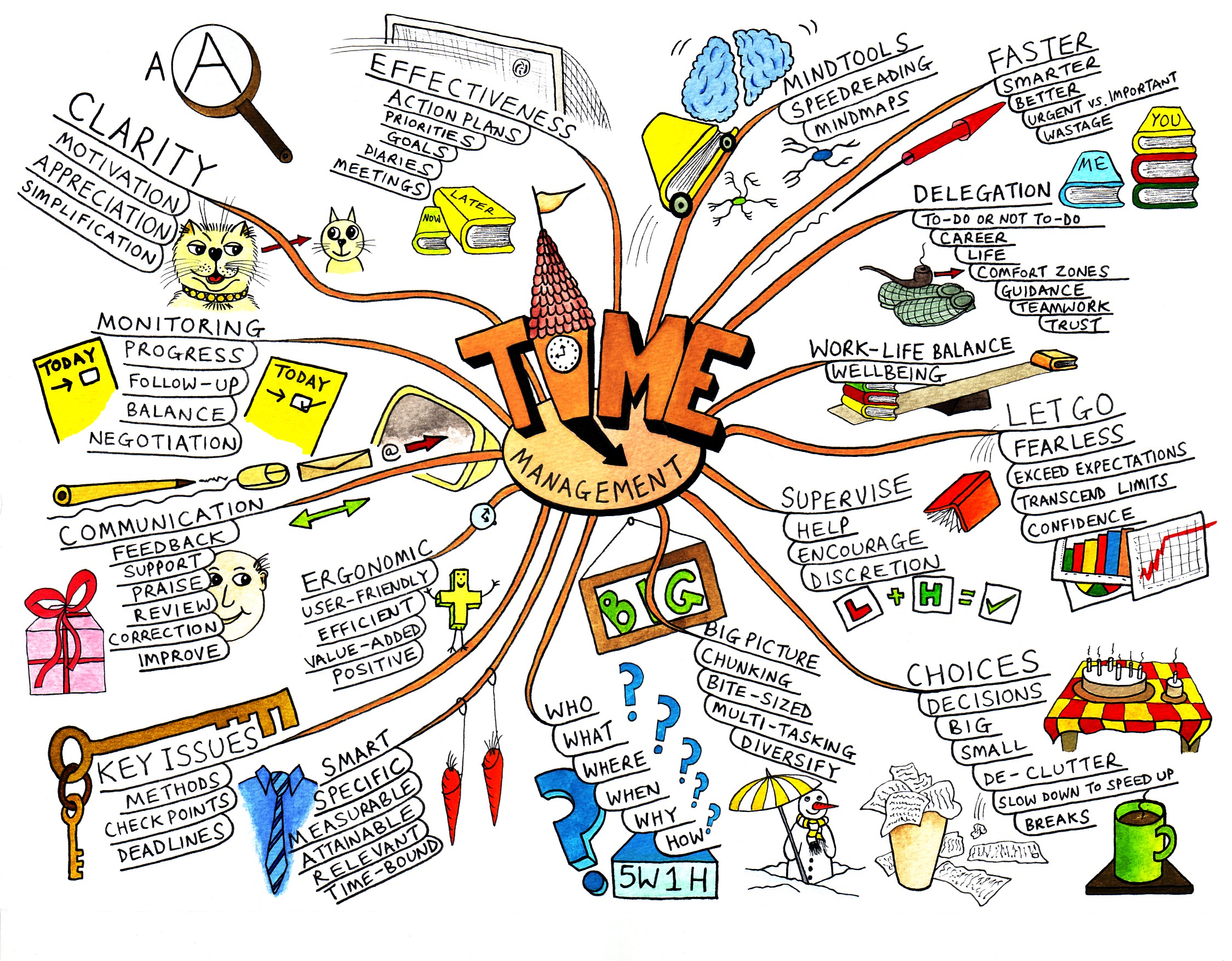

另一個田野筆記的重點,不是用口述可以達成的,我便會繪製各種圖像來具象現場,例如空間配置圖、空間分佈、簡單的素描、利害相關人在空間上的分佈等圖像。圖像可以幫助你透過空間記憶當下發生的事情。若沒有利害衝突,現場畫圖事實上遇到的困境很小;因此我在現場多半可以先塗鴉,若退下田野現場後才有機會做塗鴉也無妨,因為那是一個很好的機會可以在腦中跑一次你看過的景觀。而將你看到的景觀呈現在紙上,另一個好處是「提醒」。有時候我無法立刻在離開田野現場後就做描述型的田野筆記,在隨後進行田野記錄時,空間配置圖或圖畫則成為一個提醒物,讓我回想到某一個角落裡,我遇到誰、看到什麼事情、我聽到什麼、我們說了什麼等重要資訊。

我個人非常喜歡做圖像式的田野筆記,每次寫起來我都覺得我在寫旅遊日誌。下次再另闢一文來說說繪圖的田野筆記,必且會嘗試著整理一些圖,放來跟大家切磋。